| 民生实事|“不花钱办小事”到“真花钱办实事” 山头街道“四事”分级解民忧 | |||

| |||

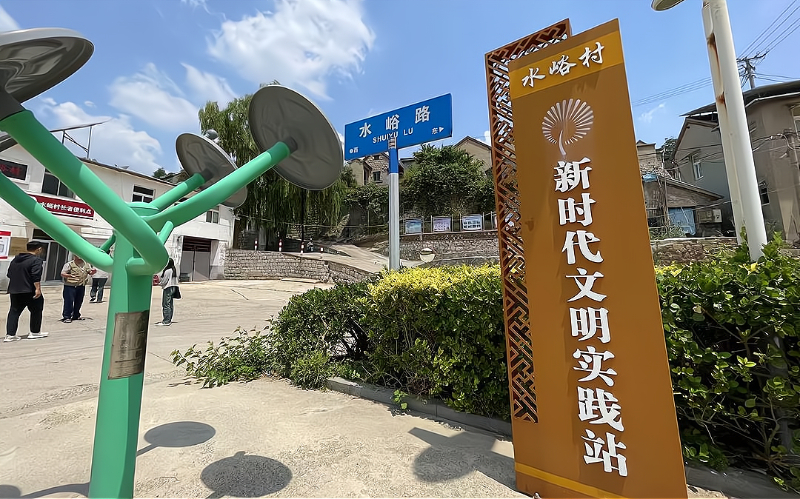

点击播放视频 创新乡村治理,以实干解民生难题,方为众望所归。 近日,记者在山头街道采访时发现,一场以民生福祉为“圆心”的治理革新,既改善了当地百姓的生活条件,又在细微处彰显了真情。该街道创新推出的“四事”工作模式——“不花钱办小事”“少花钱办急事”“花小钱办大事”“真花钱办实事”,正在多个村居结出硕果。 这一系列创新举措,不仅精准对接了群众需求,更以实际行动诠释了乡村振兴的深刻内涵,为乡村治理提供了实践样本。 “不花钱办小事”,细微之处见真情 7月7日上午,记者来到水峪村。在村小广场上,72岁的徐玉花老人正坐在新安装的长椅上,与老姐妹们悠闲地聊着天,脸上洋溢着幸福的笑容。“现在村里啥事儿都有人管,日子过得舒心着呢。”徐玉花的一席话,道出了水峪村近年来的巨大变化。 水峪村,一个户籍人口1000余人的小村庄,常住人口却仅剩300余人,且六成以上为老年人。面对这样的现状,村党支部书记栾庆印带领村民,创新推出了“不花钱办小事”的举措,让村民感受到了实实在在的温暖。 “以前,取个快递得跑到几里外的镇上,现在好了,有三家快递进了村,方便多了。”46岁的村民栾庆堂感慨地说。这背后,是村“两委”多次与快递运营商沟通协调的结果,实现了快递服务的“最后一公里”畅通无阻。 不仅如此,村里还解决了老年人理发难的问题。栾庆印介绍说:“我们挖掘了村里以前从事过理发行业的热心村民,配备了理发工具,现在他们定期上门为老年人理发,既方便又暖心。”这一举措,让老人们在家门口就能享受到贴心的服务。 谈及代购服务,栾庆堂满脸笑意:“村里还帮我们整合资源,长者超市的商品越来越丰富了,而且价格实惠,我们再也不用为买点儿日用品发愁了。”原来,村“两委”通过不收租金的方式,吸引了更多商家入驻,既丰富了商品种类,又降低了村民的生活成本。 现场采访,记者发现,在水峪村,“不花钱办小事”不仅仅是一句口号,更是实实在在的行动。这些看似微不足道的改变,却如同涓涓细流,汇聚成温暖人心的力量,让眼前的这个村庄焕发出了新的生机与活力。 “少花钱办急事”,移风易俗润民心 7月7日下午,记者走进窑广村,探寻这里移风易俗的新风尚。村中,一座写着“追思厅”的建筑格外引人注目,这里正是窑广村推进移风易俗的一个生动写照。 村党总支书记毕德明向记者介绍,过去,村里在红白事上存在铺张浪费的现象,给村民带来了不小的经济负担。为了改变这一状况,村“两委”决定从“少花钱办急事”入手,倡导文明新风。村里利用闲置房屋改造成了“追思厅”,免费给村民提供办理白事的场所,还配备了桌椅、音响等设备。 51岁的村民张杰对此深有感触。他告诉记者,以前办白事,讲究大操大办,请戏班、摆流水席,一场白事办下来,花费巨大。而现在,在“追思厅”办理白事,大家更注重的是对逝者的追思和缅怀,而不是物质的攀比。“在这里,我们会组织简单的追思仪式,大家聚在一起,回忆逝者的生平,这种方式既庄重又节约。”张杰说。 毕德明还介绍,为了确保“少花钱办急事”的理念深入人心,村里成立了红白理事会,制定了详细的章程,对红白事的规模、流程等进行了规范。同时,村干部和党员带头践行移风易俗,起到了良好的示范作用。 如今,在窑广村,文明新风已经悄然兴起。村民们不再为繁重的礼金和铺张的仪式所累,邻里之间的关系也更加和睦。“少花钱办急事”的创新做法,不仅减轻了村民的负担,更让文明之花在此绽放出绚丽的光彩。“未来,窑广村的移风易俗之路一定会越走越宽,为乡村振兴注入更多的文明力量。”毕德明信心满满地说。 “花小钱办大事”,村容村貌大变脸 7月8日上午,记者踏进秋谷村,感受这个曾经问题缠身的小村庄,如何通过“花小钱办大事”,实现环境整治大提升,成为民生幸福的典范。 走进村庄,人工湖波光粼粼,点缀着乡村的朝气;奶崖、横里河两条老街焕然一新,硬化路面平坦整洁,墙体彩绘生动有趣。村党委书记刘传宗指着这些变化,自豪地说:“我们没有大拆大建,而是整合资源,精打细算,用最少的钱办成了最多的事。” 刘传宗介绍,村里重点投资200余万元对两条老街进行提升改造,打造景观广场、进行绿化提升,力促村庄“换脸”。同时,还修建了城市绿道、小游园、文化长廊,开辟了文化宣传阵地,让村民在闲暇之余有了好去处。 57岁的村民朱树军对村里的变化深有感触。他指着眼前新修的路面说:“以前这里晴天一身土、雨天一身泥,现在路好了,环境美了,我们心里也亮堂了。”朱树军还介绍,村里实施的自来水入户工程,让大家喝上了洁净优质的自来水,再也不用为吃水发愁了。 除了硬件设施的改善,秋谷村还注重软件服务的提升。村里开设了医疗服务站,解决了村民求医难、看病难的问题;修建公墓,倡导健康科学、节俭文明的生活理念。刘传宗对此表示,环境整治不仅提升了村庄的整体形象,更增强了村民的幸福感和获得感,“我们要让村民们感受到实实在在的变化,过上幸福美好的生活。” “真花钱办实事”,民生工程暖人心 7月8日下午,记者还实地探访了两项备受群众好评的民生实事工程——水印蓝山社区长者食堂与东坡村道路维修项目,真切感受到了当地政府“真花钱办实事”的决心与成效。 在水印蓝山社区,即将落成的长者食堂将成为了老年人的“幸福港湾”。社区党总支书记刘大发介绍,该食堂选址于文峰苑小区内的原水泥厂办公楼,通过招商引资红色合伙人投资50万元改造而成。“我们社区60岁以上老人占比达33%,吃饭难一直是个大问题。”刘大发说。 食堂设计可容纳100人同时就餐,不仅为老年人提供便捷、营养的餐食,还兼顾了年轻人的简餐需求。64岁的居民徐卫东感慨地说:“以前总担心吃饭不规律影响健康,现在有了长者食堂,每天都能吃上热乎饭了。” 与此同时,东坡村的道路维修项目也赢得了村民的广泛赞誉。村总支部书记周元彬告诉记者,针对村委前街200米破损路面,村里投入资金进行了全面改造。“这条路以前坑洼不平,雨天更是泥泞难行,现在好了,平坦又宽敞。”周元彬说。 说起这条新修的道路,71岁的村民周允学高兴得合不拢嘴:“真是为村民办了件大好事,现在出门再也不用深一脚、浅一脚了。” 实地调研中,记者发现,两项工程、一餐一路,都精准对接了群众的实际需求,展现了社区、村居“真花钱办实事”的务实作风。这两项工程的成功实施,不仅提升了当地百姓的生活质量,更在群众心中树立了为民服务的良好形象。 | |||

| 【打印本页】【关闭窗口】 |